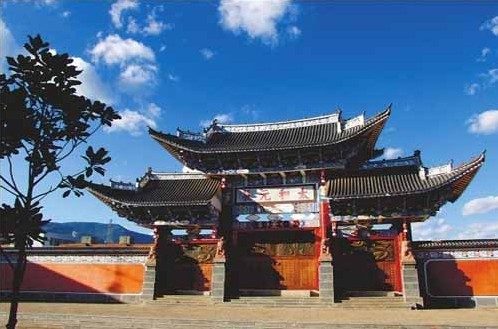

鹤庆文庙太和元气坊

在大理地区,历史悠久、人文积淀浓厚、当地人认知度高,而又至今保存最为完好的文庙,当数鹤庆文庙了。鹤庆文庙位于鹤庆县城内,《徐霞客游记》对鹤庆文庙的记载,就有“文庙宏整,甲于滇中”的赞语。鹤庆文庙周边是鹤庆一中初中部和传统白族民居建筑,自明清以来一直是鹤庆教育的中心,文化氛围相当浓厚。

滇西规模较大文庙

鹤庆文庙建筑主体体现和保留了中国古代官式建筑的风格,整个建筑群规模较大,布局严谨,雄伟庄严,斗拱、彩画雕刻十分精细。在结构体系上突出了梁、檩、斗拱的直接结合,层层抬高,取得了更大建筑空间的效果,具有较高的历史、艺术、科学价值,对研究中国古代特别是明清时期的建筑特色和风格具有十分重要的意义。

据史书记载,鹤庆文庙始建于元代至元八年(1271年),明洪武十五年(1382年)至清光绪年间,经历了多次损毁、修复和重建。1997年以来,省、州、县各级政府投入专款近千万元,先后完成了文庙大成殿整体维修工程,大成门、棂星门、照壁、泮池等的维修工作,添建了太和元气坊、孔子像等。鹤庆文庙在历史上最兴盛的时期,整个建筑群分布面积为3万多平方米,主体建筑先师殿建筑面积为2400平方米,是文庙建筑的杰出代表,是滇西地区规模较大的文庙建筑群之一。

万仞宫墙

为鹤庆庙学的中心

鹤庆文庙内现存有三通碑刻,一是《尊经阁碑记》,立于明正德二年(公元1507年),焦韶、李华书丹,陆经篆盖;二是《重修鹤庆府学庙碑记》,立于清乾隆二十九年(公元1764年);三是《新修玉屏书院碑记》,立于清光绪十九年(公元1893年),杨金凯撰文,赵鹤龄书丹,杨朝卿篆盖。三通碑均为青石质地,正楷直行书,笔力劲拔,字体委逸,书法俊秀,保存基本完整。

鹤庆文庙自始建之时,就成了鹤庆庙学的中心,700多年来一直是鹤庆传播儒学和弘扬儒家文化的中心场所。明清时期,鹤庆有翰林3人、进士29人、举人292人,鹤庆因此文化氛围非常浓厚,文化底蕴十分深厚。

据查,现存对文庙研究最早的资料是明代的几通碑记:一是张志纯的《鹤庆府学庙碑记》,其详细描述了鹤庆文庙的始建和分布情况;其次是正德二年(1507年)焦韶撰文的《尊经阁碑记》,详细记载了尊经阁修建的过程;三是隆庆丁卯举人莫让仁《重修学庙碑记》,详细记录了“正德十一年知府桑荆初,十五年参政姜忻、知府程道渊,祈汝东先后修葺之”的艰辛过程。

责任编辑:歡歡